和の器【源右衛門】

- 2012.11.19

有田焼の古窯 源右衛門 を訪ねて来ました。

私が染付けの器に入り込んだ最初のきっかけは、

デザインの仕事で佐世保のある会社からの依頼でこの地域にうかがった際に、

そこの社長にお連れ頂いたところが源右衛門さんの焼き物との最初の出会いでした。

白地に深く焼き込まれた藍の色が、いぶし銀のようにところどころに現れる、

たこ唐草文様の飯椀。

私が有田の器に魅了されてしまった原点です。

400余年の伝統を誇る有田焼。

歴史と共に進化し続け、日本の陶磁器を牽引してきた源右衛門は、

今右衛門や柿右衛門と並ぶ日本A代表クラスの窯元です。

核家族化が進む中、食事の内容や形態、マナーも時代の変化で形を変え、

和食器もそれぞれの使い手の意識が変わり、その役割も少しずつ変わりつつあります。

新しい試みが多くの若手作家達の間で表現される中、

源右衛門窯が創り出す老舗だからこそ守り続けてきた美意識を、

私達は見極めて、大切に大切にそれらを楽しむ事がとても大事なことと思います。

私達はその日本の美意識を少しでも次世代に繋げていきたく、

ここにご紹介させて頂きました。

職人たちが、各々のブースで、一心不乱に絵付けをしていました。

一寸の狂いですべてが台無しになってしまう、

やり直しのきかない細やかな作業が、この空間で粛々と行われています。

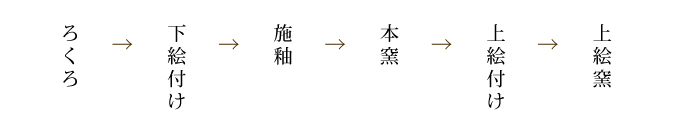

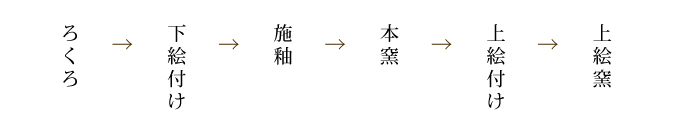

有田焼は完成にいたるまで、いくつもの工程を経て完成します。

原料となる石。

有田焼の原料は陶石と呼ばれる石です。

この石を細かく粉砕し、練り上げ寝かせたものが、

原料(坏土=つち)となります。

①成形・乾燥

ミリ・ミクロ単位の精密さで、すべて同じ厚み・大きさに揃えるのも手作業で行われます。

この作業は感性と感覚だより。身体が覚えるまでに10年を有するとも言われています。

熟練の技により、ろくろに乗せた原料を削り、

乾燥させた後さらにろくろでけずりをかけます。

②素焼き

素焼きした器は10%ほど縮みます。

ろくろ師によって、器のカタチとなった土(つち)は、天日で乾され、素焼きをへて、下絵付け師の手に渡されます。

③下絵付け

下絵付けはベースとなる絵柄。輪郭線のようなもので、

呉須(鉱物質の顔料。還元炎により藍青色ないし紫青色に発色する。)を含んだ細筆1本で書きあげます。

一筆間違えばろくろ師の苦心は水の泡。

線描きのあとは地の部分を塗りつぶす「染付濃(そめつけだみ)」にうつります。

有田では「染付濃」は古くから女性が受けもつ作業だそう。

④本釜

絵柄のついた器は、源右衞門窯独自の柞灰釉(いすばいゆう)という、

釉薬(ゆうやく)のたっぷり入った器の中へ潜らせます。

その瞬間、器は釉でおおわれ、下絵付師たちが書きあげた絵柄は焼きあがる中で、

透明のガラス膜になる「本釜」の時まで一旦、姿を消します。

火入れから焚き終わりまで二日間。

900度から1300度の釜の中で、器は再び絵柄を表します。

ゆっくり冷ました後、「窯出し」したものがこちら。

⑤上絵付け

1300度の本焼きの炎をくぐってきた器を待っているのは、最後のお化粧、「上絵付け」です。

巧緻な線、精妙な濃み。

上絵付け師の手には「最後の化粧」という使命と、有田の伝統がずっしりとかかっています。

ひと筆ひと筆、大量の桜がお皿一面に咲き誇りました。

天然顔料の和絵具は赤や青、黄、緑、金など単色で色数も多くありません。

それにもかかわらず濃淡と配色、呉須との色彩調和だけで華麗な色彩世界を描き出す上絵付け師たち。

⑥上絵窯

上絵付けが終わった器は、上絵窯に詰められます。一点一点入念に点検し、細かなホコリを取りのぞき焼成します。本焼きよりは低い約800度前後の温度で焼いて、和絵具を釉の上にしっかり定着し発色させるのです。赤絵に使う顔料は有田和絵具。上絵窯で低温焼成すると釉面から盛り上がります。また赤色以外は透光性を持っていて、釉の下の呉須色との美しい色彩調和が完成します。

⑦完成

多くの人の手・工程によって生み出された完成品。

さらに詳しい情報は 源右衛門サイト

源右衛門の食器のご購入はこちら